Para quien la viera desde arriba, la Gran Feria de Otoño se extendía como un oasis multicolor en los solitarios límites de Liquena. Nada más caer la tarde, la carpa del circo, los carritos de comida, los juegos mecánicos y las demás atracciones encendieron sus luces. Y a pesar de que el sol ya no alcanzaba ni un solo metro cuadrado de la Feria, en el cielo, aferrado como un mal recuerdo, perduraba un tenue remanente del día.

La chica y el muchacho paseaban del brazo. Ella, de melena corta, negra y abundante, lucía un vestido de flores que dejaba al descubierto sus piernas. En la mano agitaba un algodón de azúcar color lila. El muchacho, por su parte, usaba una camisa con estampado de palmeras y unos jeans; su cabello, perfectamente recortado y peinado, brillaba como si acabara de salir de la ducha. La pareja se movía entre la gente con el porte sofisticado de las celebridades. A su paso dejaba un aroma fresco y agradable que se destacaba entre el olor de las palomitas, los hot dogs, las manzanas con caramelo, los churros. Ella: lavanda, cedro y ámbar. Él: roble, cuero y madera. Los dos eran muy altos.

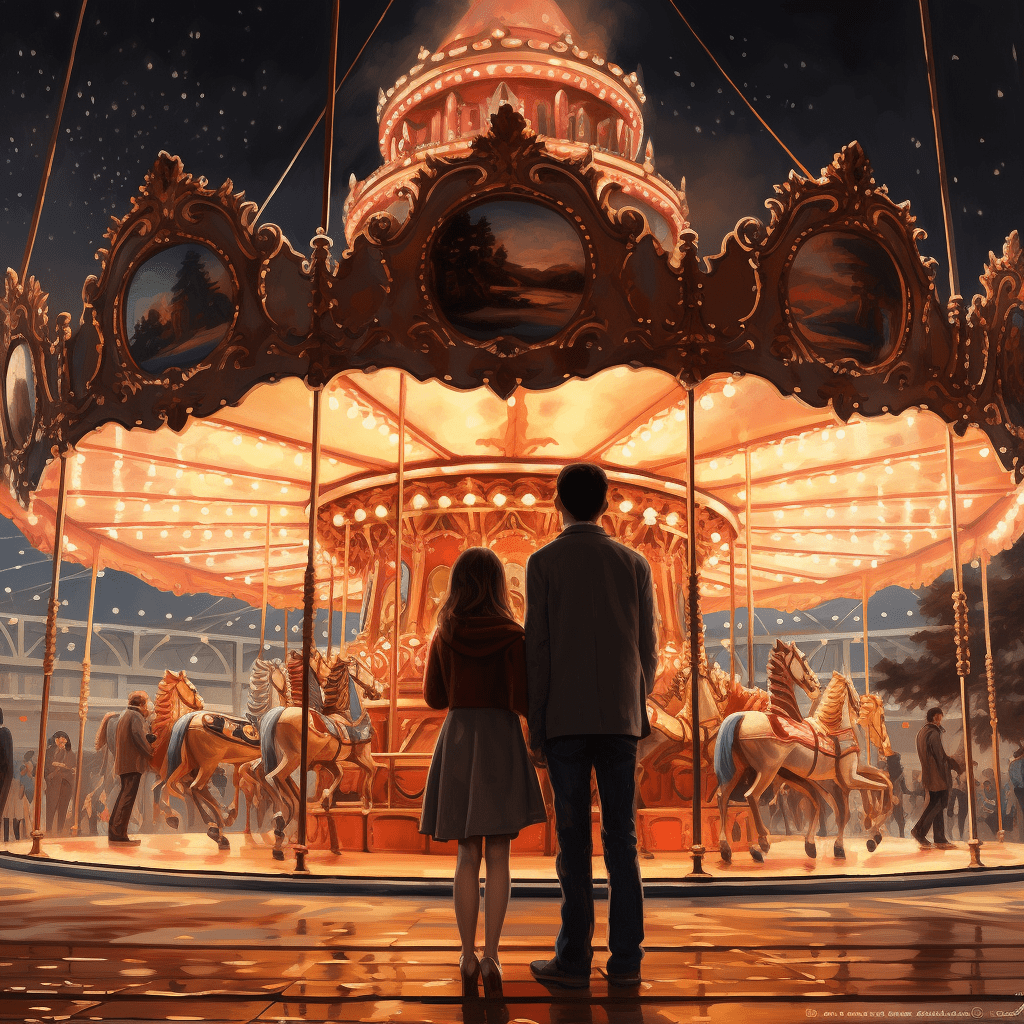

Anduvieron por la feria con la tranquilidad propia de los turistas jóvenes, libres y enamorados. Luego de un rato, se detuvieron en el carrusel, frente a la barandilla que mantenía a raya a los polizones. La chica apoyó los codos en el metal. Empezó a comerse el algodón de azúcar arrancándole pedacitos: las yemas se le tiñeron de lila.

La mayoría de los lugares en el carrusel ya estaban ocupados, pero el viaje aún no comenzaba. Un hombre de frac, sombrero de copa y botas hasta la rodilla invitaba a los niños a ocupar los últimos sitios:

—¡Adelante, princesas y caballeros, vengan a montar sus nobles corceles!

Un niño pequeño jaló la mano de su madre y señaló uno de los caballos vacíos. La mujer se lo pensó.

—¡Anímese! Puede subir usted también —le dijo el hombre del sombrero.

La mujer levantó al niño y subió con él a la plataforma. Lo acomodó sobre el caballo al que el pequeño le había echado el ojo y se quedó de pie, sosteniéndolo de la espalda.

—Bueno, damas y caballeros, creo que estamos listos —dijo el hombre mientras se quitaba el sombrero y hacía una reverencia.

Una niña con vestido de estrellas, cabello suelto y sandalias rosas llevaba todo el rato viendo de lejos el carrusel. Movía las piernas y se retorcía las manos. Con una carrerilla valiente y decidida se apartó de sus padres. El hombre del sombrero le sonrió, le tendió la mano para ayudarla a subir. La niña ocupó el último lugar disponible: una yegua parda de crines moradas. Desde allí, miró con orgullo a sus padres.

Sonó un redoble de tambor, las estrellas del toldo parpadearon y una trompeta tocó un llamado militar. Las varias filas de luces al interior del carrusel se encendieron y, con una alegre música de órgano, el paseo comenzó. Los caballos subían y bajaban montados por sus risueños jinetes. Un niño de unos cuatro años, muy serio, agitaba la manita delante de todo mundo. Cuando pasó por donde estaba la chica, ella lo saludó con gran alegría y le mandó un beso.

—¿Qué te parece ese? —preguntó la chica volviéndose al muchacho.

—Pues…, no se ve muy resistente.

Ella no dijo nada y siguió comiéndose su algodón.

—¿Cómo puedes comer esa cosa? —le dijo el muchacho.

—No es tan mala. Deberías probarla. —Le acercó un pedacito de algodón a los labios. El muchacho apartó la cabeza.

—¡Puagh! En cuanto regresemos tendrás que desparasitarte.

—¡Mira, mira! ¿Y ese? —dijo la chica. Señaló a un niño muy bien peinado que iba sobre un caballo negro de crines blancas.

—Pues, no me lo tomes a mal, pero de verdad no sé qué les ves.

—¡Pero si son hermosos, míralos! Mira esa, la pequeña con moños en las colitas…

—Oye, pero ¿de verdad estás segura? Acuérdate de lo que pasó con el último, ¿cómo se llamaba?

—¡Oh, por favor! No empecemos. Eso fue un accidente. ¿Cómo querías que supiera que me iba a demorar tanto en la Anomalía de Khardj’lm? Y tampoco me lo quería llevar, ya sabes, por como terminó Rizos…

—Pues eso es justo lo que digo. Son tan débiles, su cuerpo ni siquiera resiste los desplazamientos. Además, huelen mal y provocan enfermedades, y creo que, sobre todo ahora, deberíamos ser más cuidadosos, ¿no crees? —El muchacho le puso una mano en el vientre a la chica. Ella sonrió y le dio un beso.

—¿Cuándo te volviste tan gruñón?

—No soy gruñón, solo me preocupa mi familia.

—Pues no te preocupes —dijo la chica llevándose las manos a la panza. —Ella va a estar perfectamente y le vendrá bien algo con qué jugar. Además, mira cómo viven. Cualquier cosa que nosotros les ofrezcamos es mucho mejor que… pues esto. ¿No te dan lástima?

—¿Lástima? Ya has visto que algunos se vuelven bastante peligrosos. Ahí tienes al de los Byrmphnx. Se volvió loco con la curvatura del tejido y por poco no la libran ¿Qué pasará cuando crezca?

—No crecerá, ya lo tengo decidido: le haremos el procedimiento. No es caro y vale completamente la pena. Se quedará pequeño y simpático para siempre.

El muchacho dio un resoplido.

—Bueno…, y entonces, ¿cuál te gusta?

La chica volvió a ver el carrusel.

—Es tan difícil decidirse —dijo.

El cabello de la niña con vestido de estrellas ondeaba con el subir y bajar de su yegua. La niña sonreía cada que pasaba por donde estaban sus padres. En un momento, sus ojos se encontraron con los de la chica. La chica le dijo adiós y la niña, toda simpática, le devolvió el saludo.

—Ella —dijo la chica volviéndose al muchacho. —La quiero a ella.

Antes de que el carrusel completara sus vueltas, el muchacho fue y se plantó delante de los padres de la niña. Sacó del bolsillo de la camisa un mapa de la ciudad y lo desdobló.

—Disculpen —les dijo. —Quizás puedan ayudarme con un par de direcciones.

Somos de muy lejos. Nos gustaría conocer un poco más de la ciudad.

El hombre y la mujer ayudaron al muchacho. Cuando él les dio las gracias y se alejó, la música ya no sonaba, el carrusel se había detenido y los niños bajaban en tropel. Los padres caminaron para encontrar a su hija, pero no estaba por ningún lado. Empezaron a llamarla:

—¡Dalia! ¡Dalia!

El padre le preguntó al hombre del sombrero si la había visto. El hombre dijo que no. En realidad, no se había fijado. Los padres avisaron a la seguridad de la Feria y pronto Dalia fue voceada por todos los altavoces.

Para cuando empezó la hora de los fuegos artificiales, la chica llevaba a Dalia de la mano. Se habían alejado del bullicio de la Feria escapando hacia la parte trasera. Allí, el terreno formaba una pequeña colina que luego descendía hasta el alambrado perimetral. Dalia intentaba soltarse, miraba por encima del hombro hacia las luces cada vez más distantes. Empezó a sollozar.

—¡Ey, ey! ¿Qué pasa, pequeña? —dijo la chica. —¿Ya no quieres ver lo que te dije?

Dalia negó con la cabeza.

—Quiero ir con mis papás…

La chica se inclinó hasta que su cara quedó a la altura de la de Dalia:

—Te aseguro que muy pronto ya no te acordarás de ellos. —Un destello en sus pupilas fue creciendo poco a poco. Hasta que sus ojos, convertidos en dos faros en miniatura, proyectaron una luz intermitente sobre la cara de la niña. Dalia dejó de llorar.

La chica metió las manos entre los huecos del alambrado. De un tirón, la malla crujió y los alambres se partieron abriendo un espacio. Dalia y la chica salieron por ahí. Luego de andar un rato siguiendo la carretera sinuosa y oscura, la chica se detuvo mirando al cielo.

—¡Por fin! —dijo.

Una luz se desplomó sobre ellas. Dalia temió quedarse ciega, y un torrente continuo de lágrimas escurrió por su cara y cuello, empapándole el vestido. Pero las lágrimas no eran de miedo sino de dolor porque esa luminosidad que lo abarcaba todo se infiltraba bajo su piel como múltiples ganchos para elevarla. Paralizada por el resplandor, Dalia flotó en diagonal hacia lo desconocido. Hasta que la luz la devoró.

Deja una comentario