Alejandro J. Roque

Era una noche calurosa de abril cuando, después de tanto meditarlo, tomé la decisión. Sabía que no había más qué hacer entre nosotros y que tampoco existía otra resolución ni esperanza. Yo deseaba con vehemencia que las cosas terminaran de otra manera, siempre lo anhelé, sin embargo, como en la mayoría de los casos, fui yo quien tuvo que tomar acciones en la resolución de nuestros conflictos maritales.

Conocí a Ramón hace unos seis años, cuando decidí viajar al Cairo para participar en un foro de arqueología religiosa. Para mí, era todo un logro estar en un espacio tan místico, mágico y lleno de historia como lo era Egipto. Me había pasado años soñando con viajar a la tierra de los faraones que tantas veces vi en documentales y de la que leí novelas y enciclopedias enteras. Puedo decir que Agatha Christie fue quien sembró la ilusión en mí desde pequeño, cuando leí Muerte en el Nilo en la biblioteca de mis padres, figuras ausentes durante varias escenas de mi vida. Digamos que Agatha Christie se volvió mi nodriza. En aquel evento yo participaría como ponente del foro. Recuerdo que me moría de nervios, especialmente porque mi inglés no era lo suficientemente bueno y tenía miedo de equivocarme o no comprender las dudas del público asistente, en especial, de todas las figuras famosas del campo de estudio. Al finalizar mi participación en la mesa correspondiente, entre toda aquella multitud, un joven corpulento de barba oscura como la noche y recortada, tomó el micrófono y me hizo algunas preguntas. La verdad es que no recuerdo ni las dudas ni lo que respondí, pues me había sentido hipnotizado por sus penetrantes ojos oscuros. La ponencia terminó de manera exitosa. Mi camisa totalmente transpirada era muestra inequívoca del resultado de la mezcla entre el abrasador calor y los nervios que me carcomían.

Al finalizar, Ramón se hizo lugar entre la gente y me alcanzó antes de que yo dejase el panel. “¡Doctor Pedraza!, ¡Doctor Pedraza! Me encantó su ponencia. Se nota su gran experiencia y trayectoria dentro del campo de la preservación y difusión del patrimonio en México. Su propuesta para la conservación de determinadas piezas mediante la técnica de desecado me parece súper interesante. Si no le importa, podemos ir a beber un café o probar narguile… o… no sé… algo así” me dijo mientras yo organizaba mis fólderes y bolígrafos para retirarme del recinto. “¡Claro que sí, siempre y cuando me llames Danilo. Me alegra mucho que te haya gustado mi ponencia y que te interesen estos temas en los que no mucha gente se involucra. La verdad es que ahora me encuentro patentando la técnica y el químico, pues es algo innovador en el campo.” respondí con suma alegría. “Por cierto, ¿tú eres…?” le pregunté mientras mis ojos irradiaban miles de preguntas que querían saber todo de él. “Ramón Sesma, me llamo Ramón Sesma, también soy arqueólogo, bueno, allá en Chihuahua. Es una magnífica coincidencia que, en un mundo tan grande, dos mexicanos arqueólogos se encuentren por esta tierras, ¿qué no?” respondió mientras comprimía mi sudorosa mano contra las de él en un incitante apretón. “Sí, bien dicen que el mundo es un pañuelo… Bueno, pues vamos a comer algo y así podremos charlar mejor” añadí.

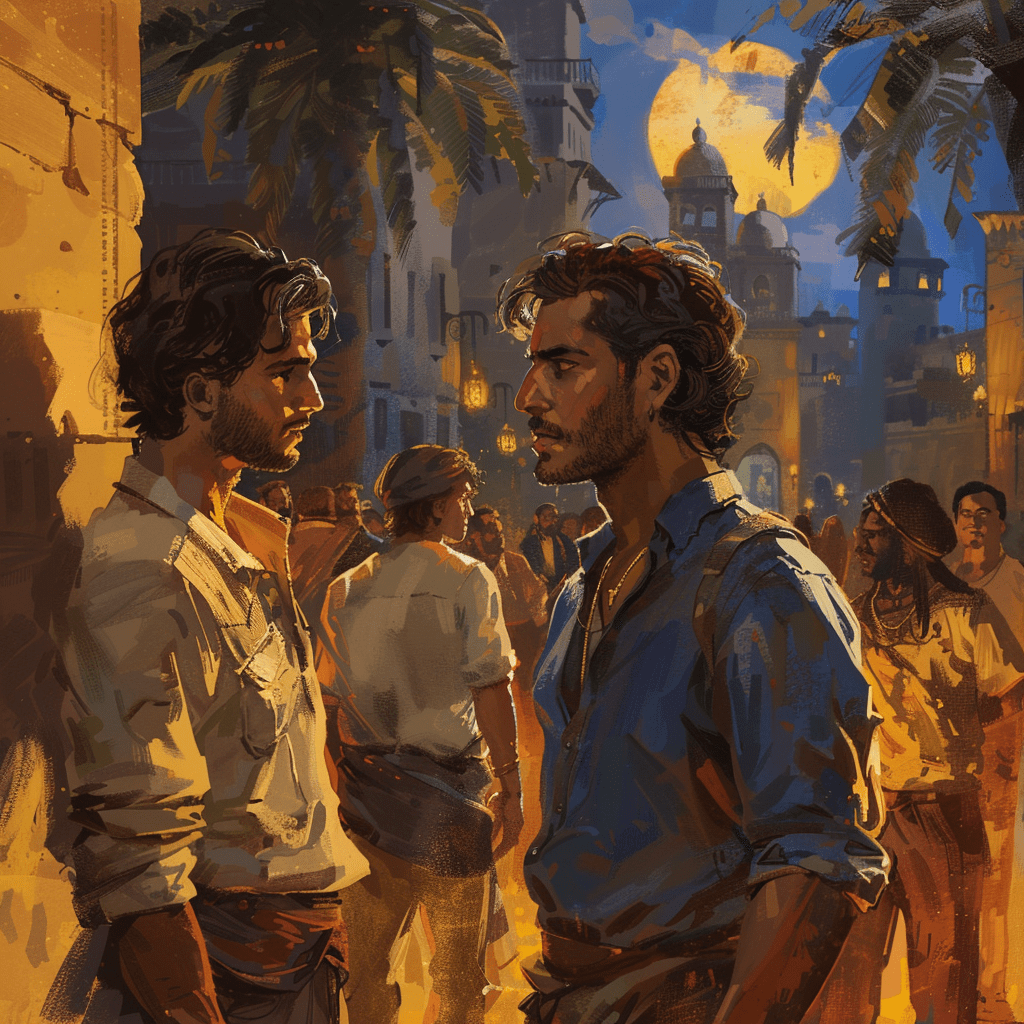

Nos dirigimos al mercado Jan El Jalili, un espacio asombroso de estilo medieval lleno de artesanías, luminosas lámparas de miles de colores, el olor a especias y narguile saturaba el lugar y las callejuelas abarrotadas de gente se mostraban ante nosotros. Caminamos aproximadamente por una hora intercambiando información básica escondida entre tímidas miradas y sonrisas. Me agradaba bastante aquel tipo que se mostraba conocedor de su profesión, con varios pasatiempos interesantes y lector asiduo. Terminamos en una cafetería tomando la bebida especial del lugar y fumando narguile de frambuesa. Al final de la noche decidimos aprovechar la oportunidad de estar en un lugar colmado de historias empolvadas, leyendas inmortales, mitos fantásticos y relatos alucinantes para quedarnos unos días más y hacer el crucero hasta los pueblos nubios en la frontera con Sudán.

Los días de travesía por Lúxor, Edfú, Asuán y los pueblos nubios fueron experiencias de ensueño. Amaba la pasión con la que relataba todo lo que sabía sobre la arquitectura, los decorados, grabados y pinturas en cada espacio de las construcciones. Su voz tan varonil me arrullaba y me transportaba a esos momentos históricos como si yo fuera el protagonista de todas las historias que contaba. Tengo que admitir que poseía una memoria excepcional. Creo que este aspecto me parecía sumamente atractivo.

Después de regresar a México decidimos salir de manera formal por unos meses más, tres para ser más exactos. Se mudó a la Ciudad de México y yo le ayudé a conseguir un puesto en la secretaría donde realizaba mis investigaciones. El plazo de tiempo acabó y creíamos que éramos lo bastante compatibles como para conformar un hogar repleto de dicha. Al menos, eso creímos al inicio. Así es como, en una realidad onírica, tomamos la decisión de casarnos. Creo que al principio no fue tan difícil acoplarnos el uno al otro. Bueno, vamos, tenía defectos que podía tolerar o pasar por alto como que no cerrase la puerta del refrigerador, que dejase sus zapatos en total desorden o que usase mi ropa.

El tiempo pasó y, al cabo de unos meses, los problemas de pareja no dejaron de crecer al grado de volverse un enorme Apofis que devoró lo que había nacido en tierras egipcias. “¡Ramón, ya te he dicho que dejes las cosas en su lugar!”, “¡Ramón, ayúdame a limpiar el piso, que está totalmente sucio y tú no te despegas de la compu fingiendo ser un gamer de cuarta“, “¡Ramóóón, deja de leer y ayúdame! Luego, creo que tendremos que volver a tener una charla entre tú y yo” eran las frases, cargadas de coraje y odio, que se repetían dentro de los muros de lo que una vez fue un hogar feliz. Eran letanías de invocación para rendir culto al dios Nextepehua ante la inevitable catástrofe que, poco a poco, se aproximaba a nosotros. Todos los días era la misma situación: verlo en la cama de la habitación ya fuera leyendo o jugando videojuegos en línea. Los fines de semana dormía hasta tarde y se levantaba cerca del medio día sólo para engullir lo que yo había hecho de comida para luego sentarse en el sillón color pardo de nuestra diminuta sala para ver sus maratones de películas de culto. Fui testigo y víctima de cómo la pereza se volvía su pasatiempo principal. Cada vez que le pedía que hiciera algo, me respondía con frases como “¡deberías de estar agradecido de que alguien como yo esté a tu lado. Creo que realmente me merezco a alguien diferente”, “para eso estás tú, para que hagas esas cosas, pues tú querías hacerlo, ¿no?”, “¡ya vas otra vez con la misma cantaleta! No me molestes con eso otra vez. Aquí yo soy el que importa y la neta es que no tengo tiempo para tus cosas”.

Un día me aburrí de escuchar su voz. Un día me fastidié de tenerlo en casa. Un día decidí que la hora de solucionar todo ya había llegado.

Transcurrieron varias horas. Sinceramente, yo estaba tan fascinado con esa imagen que sentí que no había pasado el tiempo. Descolgué su asqueroso cuerpo y saqué cada una de sus grasientas vísceras. Comencé a untar dentro su cavidad torácica, como a un pavo de Navidad, una aleación muchísimo más rápida y potente que el natrón para desecar tejidos y combatir la humedad. Ese era el producto químico que yo mismo estaba patentando. ¡Me sentía tan orgulloso de mi descubrimiento! Así recubrí cada rincón de su cuerpo. Amé su silencio. Por primera vez, en esos años de relación, no escuchaba sus arrogantes respuestas ni fui herido por sus soberbias muecas. Lo coloqué a un costado de la sala. Se veía como las momias exhibidas en Guanajuato que esperan a que alguien las visite dentro de su eterna maldición. Me gustaba verlo tendido, tranquilo. Siempre fue un flojo y perezoso y yo sólo cumplí su sueño. Inmóvil, yacía en el suelo. Yo iba a la cocina para regresar y hablar con él. Siempre esperé con ansias ser escuchado, pero su soberbia nunca le permitió abrirse a la comunicación. Ahora, me sentía eufórico de poder expresarme.

Llegó el momento del último paso. Retiré el químico que recubría su cuerpo. Inserté en su corazón una efigie de la diosa Bastet que había adquirido en una tienda de antigüedades en el Cairo, le coloqué vendas y ropajes, encendí velas negras y rojas alrededor de su cadáver y comencé los cánticos fúnebres: “¿Dónde está tu tumba? Sus muros han caído; ya no existe tu tumba, como si nunca hubiera existido. No hay difuntos que vuelvan del más allá…”. No podía quejarse. Lo despedí con todos los ritos funerarios para que se fuera en paz.

Volví a disfrutar de mi soltería y de mi soledad a medias, dado que decidí dejar su cuerpo momificado en el dormitorio para hablar con él cada noche o platicarle cómo había estado mi día. Sentir que me escuchaba me llenaba de paz. Una noche de finales de año, entré en la habitación. Noté que algo no iba bien ya que su cuerpo ya no estaba en el mismo rincón de la habitación. Cerró la puerta de forma violenta. Mi corazón comenzó a palpitar con extrema rapidez, mi boca se secó y mis manos eran ríos creados por el miedo. Abrió la boca y un aliento con olor a rancio y putrefacción se liberó. El aire en la habitación era repugnante. Su voz era reflejo del averno. “¡Estúpido! Creíste que podrías vivir sin mí. Siempre fui más que tú. No esperabas que me supiera todos y cada uno de los sortilegios del Libro de los Muertos y que así me libraría del demonio Apofis ¿cierto? Te di el beneficio de que me sirvieras y lo despreciaste. Recuerda que ‘lo que ha unido Dios que no lo separe el hombre’. Así que ven a mis brazos, ‘mi amor’!”. Se abalanzó sobre mí de un salto. Me abrazó con una fuerza inconmensurable y me besó con tanta violencia que me arrancó el labio inferior. La sangre corrió por mi cuello y fue cuando un ente, tras la momia de Ramón, se materializó. Escalofríos gobernaban mi cuerpo.

“Ahora es tuyo” gritó Ramón. Vi cómo esa bestia con rostro felino levantaba su cuchillo. Coloridos jeroglíficos bailaban sobre mí. El frío y oxidado metal del arma se incrustó en mi cuello. “Juntos por la eternidad” gritó Ramón entre malévolas y estruendosas carcajadas. Fue lo último que escuché en esta vida.

Deja una comentario