Brandon Barrios

Dos lobos corren. Quizás sean el mismo, pero uno de ellos lo hace en una nevada estepa deleitándose con lo gélido de cada esquirla de aire recorriéndole el cuerpo, mientras que el otro lo hace en un desierto tratando de alcanzar un oasis que a lo lejos se mantiene, y no importa cuánto lo persiga, la distancia entre él y ese lugar parece no achicarse.

Lo único que tienen en común ambos lobos, es que son soñados por el mismo hombre justo antes de despertar. Su nombre es Alejandro Barragán, vive en la ciudad de Rosario, urbe de referencia para hablar del litoral argentino y de cómo algunos hombres logran burlar al brazo de la ley gracias a imperios que no exceden a su único territorio: el de las adicciones, las peleas de bandas, los escapes fugaces y las miradas de los inocentes que están a merced de aquellas tres cosas. Cree en un santo que no está canonizado, que tiene por nombre a una idea y que todos conocen en persona en algún momento. No está casado ni tiene hijos, y sus padres ya no habitan esta tierra, por lo que es alguien apto para llevar aquella vida. Tampoco tiene nada que perder, y todos los seres queridos que sus enemigos podrían usar para llegar a él son parte de esa misma vida, por lo que no teme por ninguno de ellos, así como ninguno de ellos teme por él. Están en eso juntos, pero morirán separados. Deben hacerlo si quieren que algún día la ciudad sea verdaderamente suya.

Entre ellos, hay quienes leen con cierto encanto como se habla de su épica en los demás rincones del país. No pueden sino verse a ellos mismos como guerreros, ¿y cómo podrían verse de otra manera si quieren sobrevivir a su día a día y al mismo tiempo poder dormir por las noches? Sólo quienes no se ven de esa manera lo saben. Alejandro pertenece a este segundo grupo.

Desayuna y se lava los dientes. Se viste mientras fuma, y al ya haberse bañado la noche anterior, no está dispuesto a hacerlo ahora. Sale a encontrarse con algunos de sus compañeros, tienen que concretar una venta. Lo hicieron mil veces, pero nadie les promete que la vez mil y una no sea la que los vaya a condenar por cualquier detalle que se les escape, o cualquier imprevisto que lo contingente de las cosas los prepare de antemano.

Tienen que entregar un paquete de diez gramos de paco en un estacionamiento ubicado al lado de una hamburguesería y frente a un colegio secundario durante el breve lapso de tiempo entre que los alumnos salen de matemática y van al polideportivo, el cual está ubicado a unas pocas calles de la escuela. Sus clientes son chicos de dieciséis años que desde el comienzo del año que no van a educación física pero que educan a su cuerpo para que resista otras cosas, o al menos eso es lo que ellos se dicen a sí mismos.

Alejandro y los suyos llegan al lugar en una camioneta. Se compran unos combos y se encuentran con los clientes. El intercambio es breve. Los chicos pagan lo que compraron con una discreción que sólo la práctica brinda. El producto está metido en una bolsa de papel madera con el logo de la empresa, idéntica a aquellas en donde vinieron las hamburguesas, papas y bebidas que acaban de comprarse. Ya está pactado el encuentro de la semana posterior.

Habiendo cumplido su misión, los tres compañeros regresan cada uno a sus respectivos hogares. Alejandro va caminando para ayudar a la digestión y porque quiere hacer ejercicio. Sus compañeros se despiden de él y le dicen que se cuide, que tenga cuidado con las calles jodidas. Es durante esa caminata que Alejandro lo ve después de varios años.

Frente a un colegio en un barrio distinto al de antes, ve pasar a Moreira, el jefe de una banda rival. Está tomando un helado con su hijo, quien no debe tener más de seis años. La historia de Moreira es que luego de varios enfrentamientos entre su banda y la de Alejandro, tuvo que irse porque si bien sus conexiones con la policía y los jueces locales lograron librarlo de las manos de la ley, en aquel momento pareció la mejor decisión. Habiendo pasado cinco años de eso, era comprensible que decidiera volver, o que lo hiciera circunstancialmente. Alejandro los sigue a ambos. Llegan a su casa habiéndose terminado sus respectivos helados, pero el niño no entra. Su madre lo recibe y lo mete en una camioneta. Por lo poco que Alejandro logra leer de los labios de ambos padres, parece ser que Moreira se quedará en Rosario y su familia se irá a una ciudad cuyo nombre no logra descifrar. La familia se despide mientras Alejandro Barragán descubre algo.

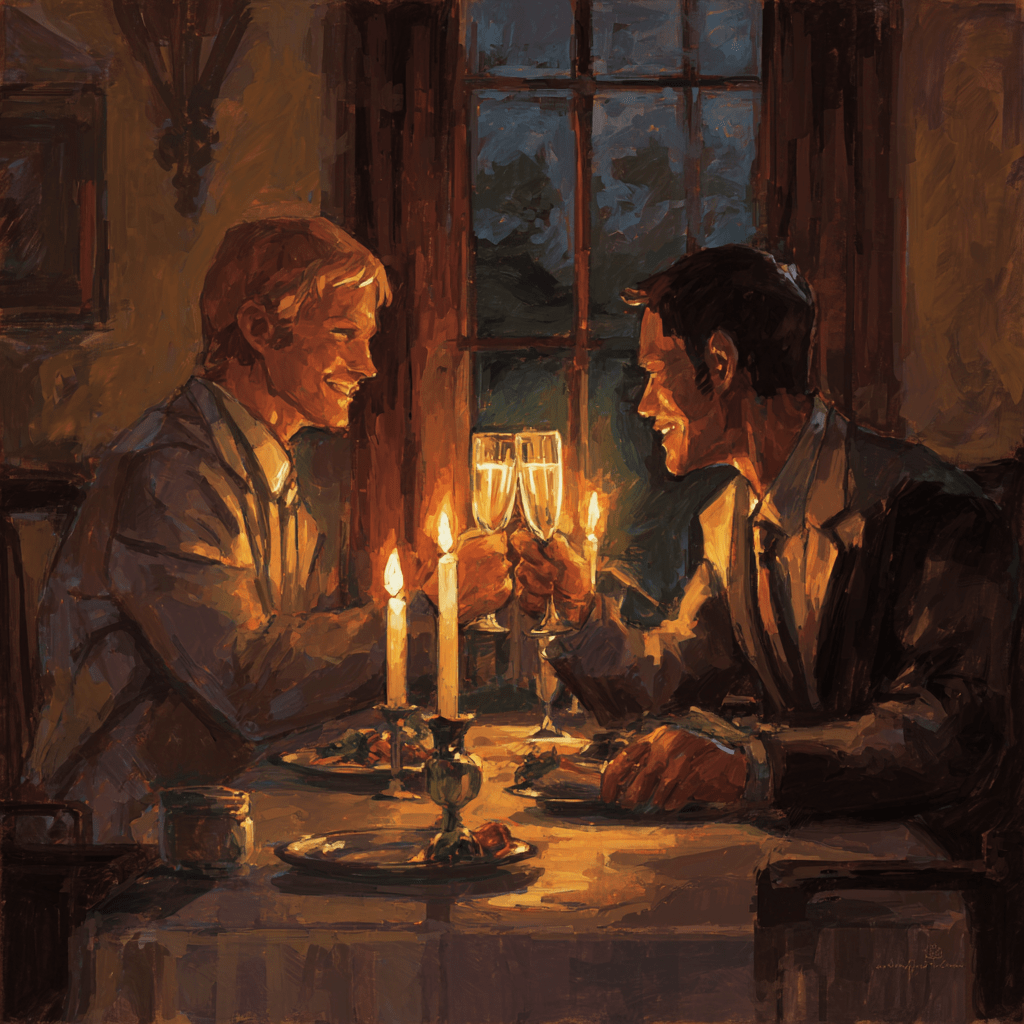

Siente envidia por Moreira. Los dos llevan la misma vida, pero Moreira tiene algo por lo que vivir, y por lo que, si juega bien sus cartas, algún día podría dejar esa vida y ser definitivamente un padre como cualquier otro en esa otra ciudad a la que su esposa y su hijo se van. Para combatir la envidia, Alejandro recurre a otro pecado capital.

Esta vez, él es el cliente y hay una mujer nueva en el lugar, con la que Alejandro ya ha estado en otras dos oportunidades. No le tomó aprecio, pero sí gusto. Cruzan miradas, algo en ella indica que sabe lo que él quiere. Cuando abandonan el bar para entrar en el ala oculta de aquel antro, y de ahí ir a una habitación mucho más pequeña, que da la sensación de ser más privada, una sucesión de imágenes puebla los ojos de aquel hombre, imágenes que no son producto de ninguna sustancia que él alguna vez haya consumido o vendido, sino que son mucho más vívidas, más dolorosas, más reales y completamente propias del poder que se escondía en las manos de aquella mujer.

Ya no está en ese antro y alrededor suyo hay una comunidad de acólitos a un santo que sólo está reconocido como tal por quienes han perdido la fe en todos los demás y por los que han heredado de sus ancestros la pertenencia a su culto. De los cuellos de aquellas personas cuelgan dijes en forma de balas. Del cuello de Alejandro también. De alguna manera, está con los suyos.

—¿Qué mierda hago acá? —pregunta. No está atado, ni siquiera está amenazado y sus captores incluso llegan a ofrecerle agua antes de responderle.

—Hacerte cargo de un destino para el que te creemos idóneo, Alejandro —le responde la mujer del bar.

—Hace un tiempo ya que te estamos observando. Vos sos el que sueña con dos lobos que corren, ¿no? —Alejandro responde dejando que su sorpresa se delatase a través de su rostro.

—¿Y cuál vendría a ser? ¿Y cómo saben que no están en cualquiera?

—San La Muerte así nos lo ha mostrado, y nosotros no somos nadie para cuestionar sus designios. Y ese destino es el de ser su justiciero de la forma que por sus mismos designios ha sido dispuesta, desde mucho antes de que nacieras. Siglos.

A continuación, la mujer hace un ademán y uno de sus acompañantes extrae de un cofre un cáliz tapado, del que se oyen bestiales ruidos de ira y relegación. Sosteniendo dicho cáliz, la mujer comienza a explicar qué tiene que ver aquel objeto con el destino de Alejandro. Para esto, se vale de un trozo de papel conservado dentro de un cristal, extraído también del cofre junto con el cáliz. En aquel papel, que por su estado denotaba al menos cien años de antigüedad, se lee lo siguiente:

“La historia comenzó en Gubbio, ciudad italiana cuyos habitantes eran víctimas de los ataques de un lobo. Fue San Francisco de Asís el encargado de ponerle fin a las hostilidades de tal bestia. Su misericordiosa mano optó por la domesticación antes que cualquier otra cosa. Todo terminó como todos saben: el santo en cuestión logró su cometido. El capítulo que fue borrado casi por completo de tal leyenda es el que cuenta qué utilizó San Francisco para domesticar al lobo, pues para los miembros de su orden, tales prácticas eran inaceptables. Buenaventura de Bagnoregio, encargado de la confección de la biografía oficial del santo, negó con todas las fuerzas que la omisión posee el hecho de que San Francisco conociera la alquimia de los árabes, y que en lo que concernía a aquellos saberes, el que más fascinó al santo fue el de las artes oscuras. Haciendo uso de ellas en un ritual que sólo algunos de sus fieles presenciaron, San Francisco volvió líquida a la esencia de aquel lobo y encerró tal sustancia en un viejo cáliz que tenía. Los pocos testimonios escritos de ello fueron cartas que circularon entre los que creían que la verdad debía ser conocida, y aquellos que creíamos que debía protegerse, siendo yo uno de ellos cuando a mi casa llegó, además de tales cartas, la esencia del lobo, cuya obtención fue producto del rescate de varios objetos del abandono, provenientes una vieja abadía franciscana por parte de unos misioneros jesuitas. La prueba de que la esencia del lobo efectivamente se encuentra dentro del cáliz me es dada porque cada vez que lo toco, veo al lobo rugiendo frente a mí, en una visión que sólo he podido repetir en mis más nítidos sueños. Sin ser sacerdote, me confieso como hombre de fe, y es por eso que escribo esto. Temo que, en las manos equivocadas, los bríos que alguna vez fueron de aquel lobo sean usados para el perjuicio de los inocentes. No me atrevo a ver qué sucede si derramo el líquido sobre cualquier superficie, ¿quién me asegura que el lobo no quedaría suelto en la tierra de nuevo y que sus siglos atrapados no lo habrían vuelto más feroz y más indomable, y que, producto de su anterior encierro su cólera una vez liberada no sería suficiente para dar fin a quién se tope con él? Dentro de unos años, las cartas de los monjes serán destruidas por el paso del tiempo, pero serán sucedidas por este papel que usted tiene en sus manos y que quizás se ingenie para conservar mejor que lo que yo, o que cualquiera de mi tiempo, alguna vez podría. Me despido sin dejar mi nombre, pues no es importante. Me conformo con el que se sepa que viví y morí siendo servidor del único santo por el que alguna vez me sentí protegido: San La Muerte. Que este cofre viaje entre aquellos que son fieles a lo mismo que yo. Así lo dispongo.”

—San La Muerte te eligió—declara la mujer al terminar de leer el texto—. Tenés que tomarte lo que hay en el cáliz.

—No me voy a creer que soy un mesías por lo que dejó escrito un tipo. Y aparte, ¿para qué me “eligió” San La Muerte?

—Para liberar al lobo. Hacer justicia por los que ya no están y por los que estarán. Tenés que hacerte cargo de Moreira y del resto. ¿O no te habías quedado con envidia de lo que él tiene y vos no?

Alejandro se incorpora y avanza hacia ella. Continúa dudando, pero algo en las palabras de la fémina es más fuerte que él, y a eso se le suma que el contenido del cáliz es tentador y qué no cree que perderá nada bebiéndolo.

Tiene el cáliz en sus manos, levanta la tapa, el color de aquel líquido es —como si se tratara de un detalle pensado especialmente— de los colores de los que podría ser el pelaje de un lobo. Él lo bebe y está seguro de que algo adentro suyo cambia, pero no se enterará de qué es hasta que caiga la noche. Por ahora, de lo único de lo que se percata es que tanto los miembros de esa comunidad como la que parece ser su líder lo toman de los brazos y las piernas, le aplican una inyección que lo duerme, siendo lo último que llega a ver las sonrisas de todos ellos, como si hubieran logrado un secreto cometido.

Se despierta desnudo en su casa. Es en ese momento en el que se da cuenta de cuánto lo habían observado y de cuanto sabían de él. ¿Qué tan grande era aquello de lo que él había pasado a formar parte en tan sólo unas horas?

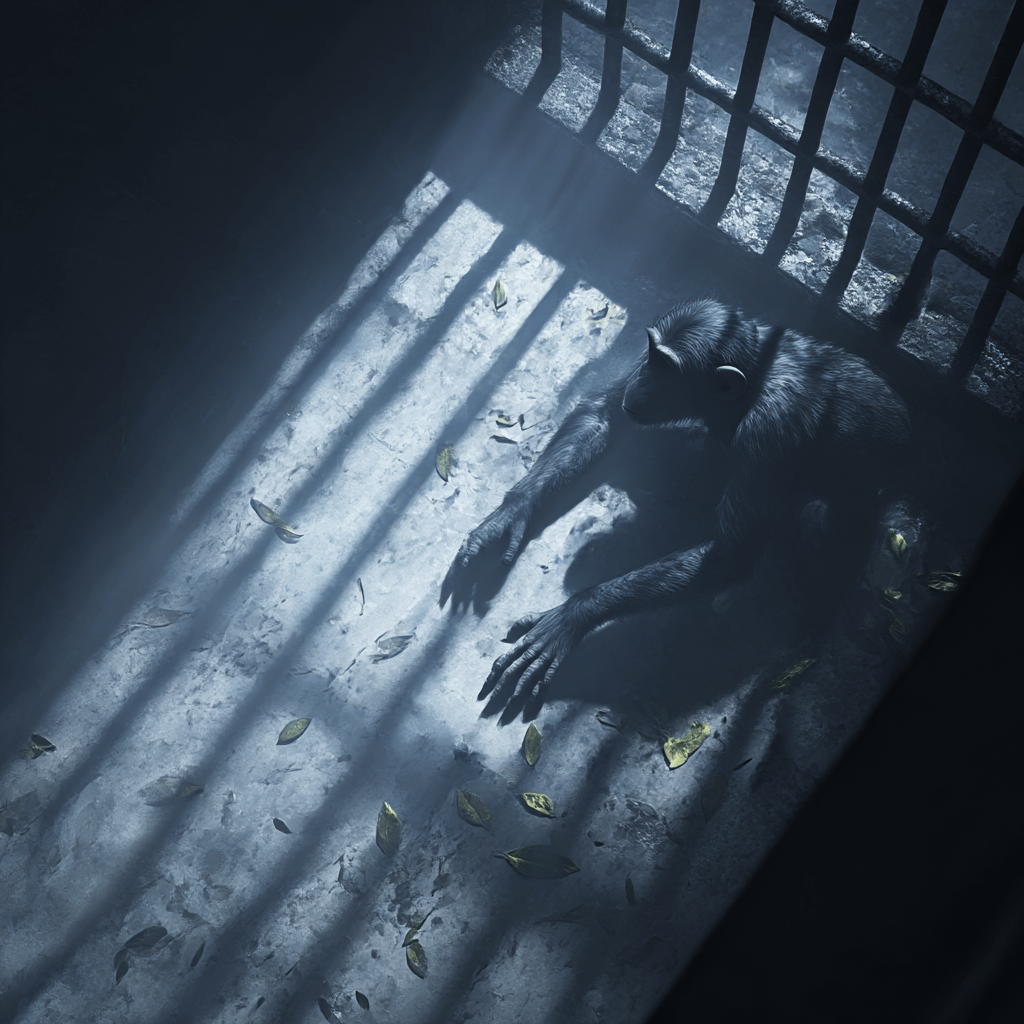

Cae la noche, asciende la luna. Lo que sigue comienza en sus manos: se estiran y de sus uñas salen garras. A continuación, crecen sus dientes y su pelo, y sus ojos se inyectan en puntos acaso más invisibles que aquellos que logran captar los ojos humanos. Produciéndole un dolor inenarrable, las que a continuación comienzan a crecer son sus orejas. Lo único que le queda de hombre es su capacidad para reconocerse cuando se mira en el espejo y ve a un lobo bípedo y alterado por todos los ruidos de la ciudad, que repentinamente suenan mucho más invasivos. Sale por la ventana, como alguna vez vio en una película. Sus instintos lo guían hacia una dirección: la de Moreira.

Allí lo encuentra, fumando tabaco y mirando por la ventana. Moreira no entiende absolutamente nada, pero tampoco importa. Sus vísceras son desparramadas por todo su departamento. Entran dos de sus hombres encargados de protegerlo y a la par de darse cuenta de que han fallado en su cometido, su sangre procede a teñir el pasillo y la habitación. Ya ha hecho lo que quería, así que procede a irse. Sin embargo, algo más fuerte que él lo obliga a continuar sus hazañas. Luego de irse de la casa de Moreira, se dirige hacia las del resto de su banda, los cuales sufren un destino similar, y posteriormente continúa sus fechorías en las casas de otros cárteles, incluyendo a los que habían sido sus propios compañeros, pues el secreto aroma de las sustancias lo va llevando de guarida en guarida, volviéndose más bestial con cada ataque.

Desde su templo, los adoradores de San La Muerte se enteran de los cometidos de aquella bestia a través de las visiones que comparten gracias a un ritual hecho a partir de la ropa de Barragán y la sangre de todos ellos. Se satisfacen viendo a los malhechores caer uno por uno, cártel por cártel. Rosario es suya. Realizan las ofrendas correspondientes a su santo porque gracias a él, al día siguiente el resto de los habitantes de esa ciudad se enterará de que ha sido librada del gran mal que hace tanto que los aqueja, sin saber a quién se lo deben, dando lugar a la gestación de leyendas acerca de tales hechos, leyendas que aquellos que veneran a su santo se encargarán no sólo de crear sino de dar a conocer, y que serán lo suficientemente verdaderas como para ser verosímiles.

Para el momento en el que la ciudad se entera de los hechos y se crean tales leyendas, Alejandro Barragán se ha ido, sólo queda la bestia. Y tanto el desierto como la estepa le sientan bien. Él es el tercer lobo: el que a veces se sueña como un hombre en una ciudad, pero que sabe que aquella no es su verdadera vida. Y que quizás, tan sólo quizás, nunca lo haya sido.

Deja una comentario