Santiago Casas

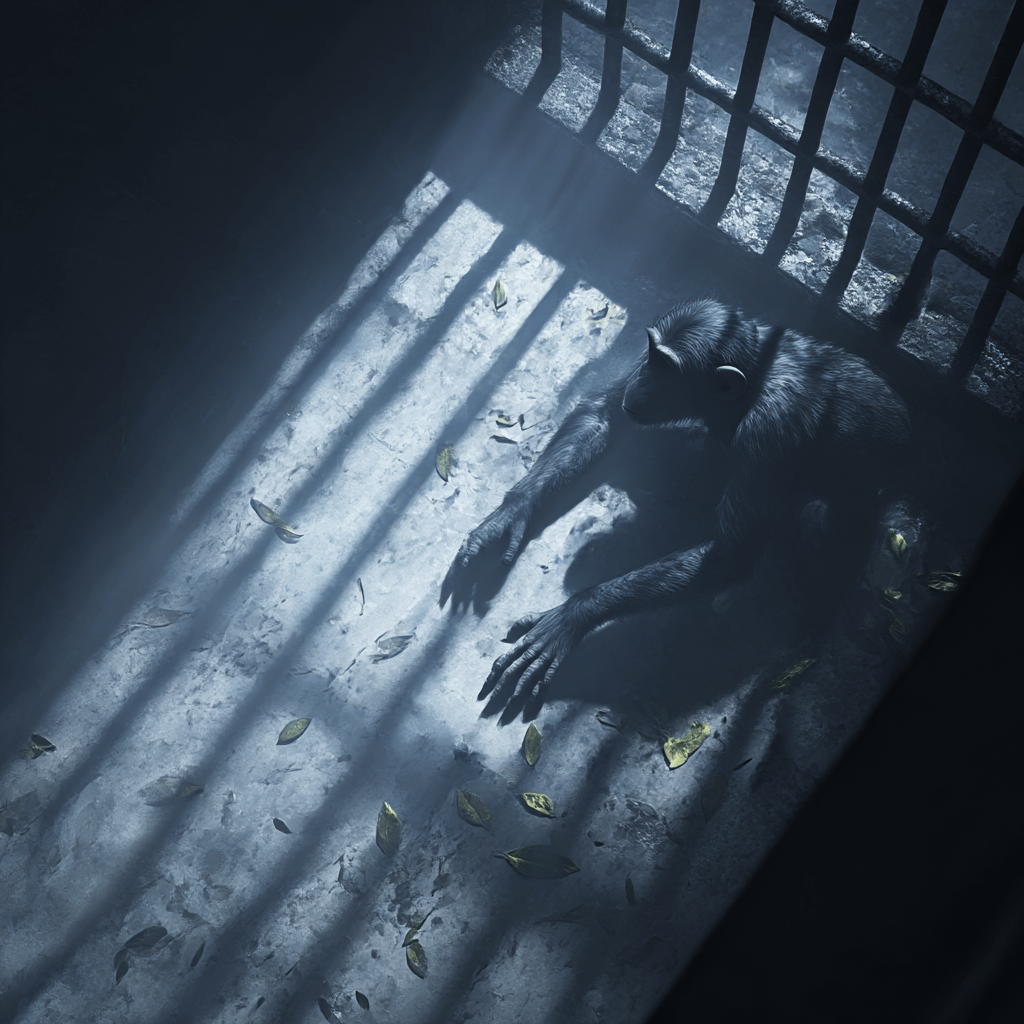

La luz que se colaba por la rendija del techo iluminó sus ojos, habituados ya al hogar en donde el sol apenas se asoma por las hojas de los árboles. Sacó un dedo, después otro y uno más, hasta que el borde de la mano rozó el frío metal. La herida medio abierta le dolía: el resultado de su último escape. Le aplicaron varias dosis de electrochoques con una de esas máquinas con la que los hombres disfrutaban de verlo sufrir.

En el pasado fue distinto, las tribus mantuvieron una convivencia pacífica junto a los humanos, hasta que con el paso del tiempo crecieron en número, cada día estaban más y más, sedientos de recursos. Arrasaron con todo: arrancaron los árboles, destruyeron sus hogares, quemaron la tierra.

Los conocimientos de generaciones enteras se desvanecieron en minutos.

Y al final los capturaron.

Eso es peor que morir, decía su madre.

Tumbado en la jaula, contempló a las criaturas que. prisioneras como él, temblaban de miedo, con sus formas extrañas: orejas largas, dientes saltones y esos ojillos rojos brillando en la penumbra; otros, parecidos a los ratones que corren por los caminos invisibles de la maleza, al fondo de la habitación y dentro de enormes jaulas las aves que cantan al amanecer despliegan las largas plumas de su cola. Aunque no entiende sus cantos, ni sus gestos o gruñidos, entrevé en sus miradas el destino que les espera.

Es imposible distinguir el día de la noche desde esa prisión. De los humanos aprendieron que el disco amarillo que aparece cada mañana en el horizonte, se llama sol y el pequeño y blanco que aparece ciertas noches, le dicen luna.

Por la puerta entreabierta apareció un humano, pero no era el mismo que le servía el plato con fruta y agua turbia. Él prefería mirar los círculos que salían de la punta de su dedo al tocar el agua en vez de tomarla. Se trataba de un tipo grande, tan alto y peludo que bien podría pasar por un miembro de su manada. Tomó cuantas jaulas pudo y salió de prisa, otros como él siguieron su ejemplo, los colocaron dentro de un camión como los que invadieron la selva esa noche.

Las centinelas vigilaban durante la noche, eran miembros jóvenes de la manada, listos para avisar en caso de ser necesario. A medida que él crecía, experimentaba con su fuerza, en las copas de los árboles practicaba sus acrobacias, sus rugidos eran más potentes, se acercaba el día de convertirse en adulto. Esa noche las copas de los árboles se habitaron con las figuras que, desde la sombra esperaban la presencia del macho más grande, con una mano golpeó su pecho negro y peludo, la luz de luna iluminó su espalda plateada:

—Ahora soy su líder. Protegeré a la manada…

Todos gritaron eufóricos, no se oía otra alma en lo espeso de la selva, los ancianos le entregaron el cetro de mando, sonando sobre el pecho cantos de victoria, hasta que la luna desapareció y un canto distinto sonó en el aire: peligro.

El silencio reinó. Las voces de los hombres se acercaban, apuntaron sus luces entre el follaje, deseosos por vernos. El líder gritó:

—¡Humanos!

Una explosión estruendosa despertó a la selva, comenzaron a saltar de rama en rama, él, bien sujetó a la espalda de su madre, mirando de reojo al vacío que amenazaba con tragarlos, las chispas explotaban con furiosa destrucción, una de las ramas no resistió el peso y cayeron desde lo alto.

Las voces crecían acompañadas de ladridos feroces.

Ella estaba aturdida, girando sobre sí y cubriéndose los oídos. Un hombre la tomó del lomo y la sacudió, intentando que el cachorro se desprendiera de ella, pero sucedió lo contrario. Se aferró con más fuerza. Gritó y gritó, sin que el humano comprendiera sus ruegos, solo reaccionó hasta que le clavó los dientes en el brazo:

—¡Mono de mierda!

Y de una bofetada lo tumbó. Despertó junto a su manada, en el campamento de los humanos. Yacían presos dentro de redes que no pudieron romper. Las miradas de la manada se perdían en el fuego que ardía, avivado por troncos y ramas. A través de las chispas que brotaban, vio a su madre, al otro lado de la fogata, con los ojos cerrados, recostada, tan serena que parecía disfrutar el suave calor.

Recordó los días en los que antes de dormir jugaban a esconderse en la maleza, saltando una y otra vez contra los troncos de los árboles, mientras ella lo miraba con ternura:

Así se hace mi pequeño. Algún día guiarás a la manada.

Fue la última vez que la vio.

El gran tipo cargó las jaulas hasta la entrada del laboratorio, una horda salvaje se acercó gritando con furia, con la cara enrojecida, mostraban los dientes con agresividad dejando atrás su humanidad, agitaron pancartas con letras donde reclamaban libertad para los animales.

El lugar contaba con varias salas para experimentos, en la más espaciosa aguardaban los prisioneros, gritaban ansiosos, así que les colocaron bozales para callarlos.

Una mujer los examinó de uno en uno, tomó sus signos vitales, su temperatura y al final dio el visto bueno. A él no le agrada el metal en su cuerpo así que le escupió a la mujer, que en todo momento evita el contacto visual, oculta tras el cubre bocas, los anteojos y la cofia.

Se acercó a los otros, habló en voz baja y salió de ahí, de inmediato lo ataron de pies y manos, le colocaron una banda que le atravesó la frente, gritó al sentir el frío metal, manoteó, pero lo sometieron de inmediato.

Trajeron un aparato del que salía una mascarilla que le colocaron en la boca. Un montón de luces parpadearon como las luciérnagas que bailan al compás de la luna. El gas salió por el tubo, hasta que sus ojos reaccionaron por el escozor. Los hombres alrededor anotaron cada paso, cada reacción, cada lágrima derramada, y los gritos que luchaban por existir.

Su mente se fue apagando, lo arrulló el suave cobijo de la tribu que no existirá más. Su cuerpo se relajó, como cuando vivía con su madre, soñando con crecer.

Su cuerpo se desvaneció y, solo le queda ese recuerdo que lo llevaría a esa noche.

Deja una comentario